Il y a tout juste un an, alors que le festival international du photojournalisme Visa pour l’Image fêtait ses 25 ans, son directeur Jean François Leroy refusait de célébrer son anniversaire car l’année avait été trop noire pour les photojournalistes : trop de morts, trop de kidnappings. « Il n’y aura pas de feux d’artifices, la profession n’a pas l’humeur, nous ne sommes pas dans un esprit de fête » déclare-t-il à la conférence de presse 2013.

Ces dernières années, les décès de Rémi Ochlik, Lucas Dolega, Olivier Voisin, Camille Lepage, James Foley, il y a à peine quelques semaines, et bien d’autres, n’ont fait que confirmer la difficulté croissante d’exercer ce métier et ce, particulièrement en zone de conflit. Les prix mémoriels se multiplient au nom de ces photojournalistes érigés en « héros » afin d’aider au financement d’un secteur qui peine à trouver des producteurs.

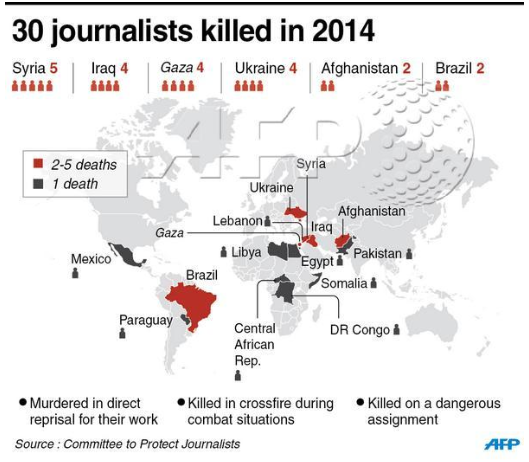

Les agences qui pratiquaient le 50/50 avec le photographe (elles payaient 50% des frais et récupéraient 50% des recettes) se limitent aujourd’hui aux recettes sans participer aux frais des journalistes. La presse, anciennement productrice, se contente de plus en plus de diffuser des sujets autoproduits par les photographes. Et puis les conflits actuels sont devenus beaucoup trop dangereux pour envoyer qui que ce soit. En 2014, déjà 30 journalistes sont décédés sur des terrains de conflits selon l’AFP.

Pour Jean-François Leroy, l’évolution est flagrante : « Avant, quand un journaliste disparaissait, c’était souvent un accident. Aujourd’hui, ils sont clairement devenus une cible ». Il n’y a pas moins de deux semaines, en Syrie, le photojournaliste James Foley était décapité en guise de « message à l’Amérique« . À moins de 1000km de là, le conflit à Gaza n’est pas moins dangereux. Dans un article de Libération du 1er août, le photographe Thomas Coex expliquait les conditions de travail sur le terrain : « le moindre véhicule qui circule – qu’il porte le badge télé ou non – est immédiatement repéré par les drones israéliens et devient une cible potentielle ». Patrick Baz, responsable photo AFP au Moyen-Orient, confirmait : « C’est du journalisme kamikaze de photographier ce conflit« .

Enfin, en plus de la dangerosité, c’est la photographie même qui devient difficile. Les conflits actuels sont empreints de réalités complexes, difficiles à photographier. À Gaza, impossible de photographier les combattants du Hamas quasiment invisibles d’un conflit dont ils sont pourtant acteurs. En Syrie, le conflit est si compliqué que Fred Ritchin déclare dans Slate qu’il est « difficile de savoir qui a tort et qui a raison » et que c’est une des raisons pour lesquelles une photographie aujourd’hui pourra difficilement « changer le cours d’une guerre« .

Cette semaine OAI13 s’interroge ni sur le passé, ni sur le futur de la photographie de conflit, mais sur son présent. Aujourd’hui, qui prend le risque d’aller photographier un conflit ? Avec quels moyens ? Et pourquoi ? Réponses cette semaine.

► Jeunes photojournalistes, pourquoi dépensez-vous vos économies pour partir en guerre ?

Ils ont une trentaine d’années, peu d’expérience, pas de magazines derrière eux, et pourtant, ils décident de partir photographier des conflits, en supportant tous les coûts et sans aucune garantie de vendre leurs images. Régulièrement en contact avec cette nouvelle génération de photojournalistes, je me suis souvent demandée comment ils se débrouillaient financièrement, et surtout, pourquoi décidaient-ils de partir en conflit.

► ActiveStills, le militantisme par un photojournalisme local en Israël et Palestine

Le conflit qui a secoué la bande de Gaza ces derniers mois a été relayé et analysé dans tous les médias et des photographes du monde entier s’y sont rendus pour couvrir les événements. Si on entend beaucoup parler de ces photojournalistes qui se rendent à l’autre bout du monde pour témoigner d’un conflit, de ceux qui, vivant et travaillant dans les pays concernés, moins. Les membres du collectif Actives Stills sont de ceux-là. Ils vivent en Israël ou en Palestine, sont majoritairement d’une des 2 nationalités, connaissent très bien la langue et les lieux qu’ils couvrent et s’y investissent personnellement sur le long terme. Qu’il y ait conflit ou pas, ils sont là. Pour se présenter, le collectif écrivait : « La photographie est un canal d’expression de soi. L’appareil photo est la bouche. La photo est le cri. ».

► Faut-il continuer à documenter le conflit syrien ?

Alors que le conflit syrien perdure depuis près de trois ans, les journalistes internationaux se retrouvent aujourd’hui dans la presque impossibilité de le couvrir tant les conditions de travail sont dangereuses. Enlèvements et kidnappings ont dissuadé toutes les rédactions occidentales : plus personne n’est envoyé sur le terrain. Les images qui nous arrivent sont essentiellement réalisées par de jeunes photojournalistes syriens.

Dans ce contexte, quand les journalistes deviennent des cibles dans un conflit, se doivent-ils de continuer à partir sur le terrain pour faire leur métier au péril de leur vie ? On a posé la question à deux acteurs des médias, Patrick Baz, responsable photo AFP au Moyen Orient, et Ammar Abd Rabbo, photojournaliste franco-syrien, qui chacun ont une opinion bien différente sur la question.

Image de une : Laurence Geai, Centrafrique.

► Dossier précédent

► Dossier suivant

[…] Il y a tout juste un an, alors que le festival international du photojournalisme Visa pour l'Image fêtait ses 25 ans, son directeur Jean François Leroy refusa […]

[…] en savoir plus sur le festival : Documenter le conflit : mission impossible ? | OAI13. Il y a tout juste un an, alors que le festival international du photojournalisme Visa pour […]

Comments are closed.